博彩赌球

——投机心理

新闻回放:

2004年的某一次体育彩票开奖,500万元特等奖号码正好与张先生家的电话号码后7位相同。每次都要买上一注自家电话号码的张先生这次却没买,眼睁睁看着别人拿走了500万巨奖,张某悔恨不已!当晚就紧张、失眠、焦虑不安,逢人就说“500万是我的!”经家人陪同到精神病院,检查后,诊断为精神分裂症。

心理医生点评:

漫天飞舞的彩票是近几年的另一大景观:“2元开出任意球,一脚踢进500万”、“百万巨奖,现金兑付”、“投资2元,幸福一生”……如此诱惑人心的宣传比比皆是。

人们普遍存在一种投机心理,总想以最小的代价赢得最大的回报,而2元一注的彩票从理论上迎合了人们的这种投机心态。

心理学家认为,彩票给彩民提供了暴富的机会,但如果不能以正确的心态来看待彩票,就会产生“博彩综合征”等心理问题。许多人在购买了彩票后,总是以一种过于急切的心态盼着开奖,整日魂不守舍,坐卧不安,还会进入强迫状态,即明知自己不该这么去想,但就是无法摆脱这种想法:有的彩民,明明知道自己的彩票没中,但总是把彩票和每一次的中奖号码保留下来,经常不由自主地再次核对,生怕遗漏了大奖;有的人在屡买不中之后,情绪低落,干什么事情都无精打采,导致抑郁症。

没有中奖的人出现精神异常,人们容易理解,其实,那些中了奖的幸运者们更易出现心理失常。因为一瞬间的暴富狂喜极易产生心理冲击,若不能以一种较为平和的心态来对待,出现“范进中举”式的疯狂也是可能的。

其实,从经济学的角度来看,发行彩票是对社会财富进行再分配的一种手段,彩票发行的收入一部分用于返奖,一部分是用于社会公益事业。据有关人士统计,中国足球彩票的中奖概率仅为160万分之一,而中国体育彩票“6+1”玩法的中奖概率甚至只有1000万分之一。所以从投资角度来讲,彩票本身是一种失败远远大于成功的游戏。因此,人们应以平常心看待博彩,以健康的心态玩彩票,中奖了算你运气好,没中奖没关系,也算为社会公益事业出了一份力。

偷窥隐私

——窥探心理

新闻回放:

2003?0月份,香港一周刊为了迎合部分读者的感官刺激,增加卖点,不顾新闻道德,公然将黑道人物胁迫拍摄的女艺人裸照登在杂志封面上,民众感到震惊,传媒同声谴责,在强大的压力之下,该周刊被迫停刊。而台湾的璩美凤万万没有想到,她与异性朋友的“床上戏”被偷拍,制成VCD广为流传,影响极坏,对当事人造成严重伤害,这是另一种形式的偷窥。

心理医生点评:

偷窥作为一种社会现象,反映了人们对于隐秘的或未知事物的一种探奇心态。每个人都有自己的隐私,一些人在保护自己隐私的同时,不会放过偷窥他人隐私的机会。这种窥探心理一方面是出于潜意识对自身安全的考虑,另一方面是为了满足感官刺激,从别人的隐私那里学到某些东西。如果偷窥成为一种恶习,难以改正,就会被认为是精神病中性变态分类中的一种。所谓偷窥癖、偷窥狂,往往会借偷看异性脱衣、如厕、洗浴、性行为等,来满足对异性的好奇心。当然,一般的偷窥是否转化为偷窥癖或偷窥狂,必须从三个方面综合考虑:是否成为个人一种无法克制的行为;是否对个人生活造成影响;是否对社会或他人造成危害。

被偷窥者,多数人都是被迫无奈的,但有的人为了成名成星,便在隐私上作文章,利用人们关注隐私的好奇心理,编造隐私,故意泄漏隐私,让传媒报道,达到成名的目的。港台地区称之为隐私炒作或作秀,隐私成为他们成名的“敲门砖”,医学上认为这种行为有暴露癖之嫌。

投毒纵火

——“泛目标报复”心理

新闻回放:

2002年9月12日,南京人陈正平因与同乡竞争生意失败,竟用剧毒灭鼠药“毒鼠强”实施报复,制造了骇人听闻的“汤山投毒案”,造成200多人中毒,其中30多人死亡;同年6月16日,两名不满16岁的北京少年因与一网吧服务员发生纠纷,起意报复,遂购买汽油纵火网吧,造成25人丧生……

心理医生点评:

在这两起事件中,陈正平和两位少年的报复行为都是针对个人,其结果却伤害了众多无辜者。心理学家认为,这是一种典型的“泛目标报复”。

报复首先是一种普遍的心理现象,“以其人之道还治其人之身”,这是发泄不满的一种情绪体验。少部分人会将报复心理落实到行为,这种行为在日常生活中也司空见惯:你骂我一句,我回敬你两句;你做一件事对不起我,我就背后捣你一次鬼。绝大部分报复行为的目标是单一的,但如果报复目标泛化,不是针对一个人,而是一群人,这便是“泛目标报复”,其结果往往是“城门失火,殃及池鱼”。心理专家认为,“泛目标报复”是一种心理障碍。因为这类现象既是心理方面的,又是行为方面的;既有性格方面的特征,又有道德方面的特征,所以又称之为“人格障碍”。

缺乏母爱、父母过分严厉、家庭破裂、恶劣的社会环境等因素均易造成儿童性格扭曲,形成冷漠无情的性格。制造北京网吧纵火案的两少年都是单亲家庭,而且均辍学在家,失去了家庭和学校教育,流浪社会,感染了许多坏习气,他们的心理承受能力十分脆弱,一旦遭到藐视、欺辱或他们认为不公平的对待,往往采取极端行为来实施报复,对可能造成的恶果,他们却很少考虑。投毒者陈正平叙述作案动机时,曾说,我只想让他做不成生意,没想到会造成那么多人中毒和死亡。

当今社会竞争激烈,每个社会成员应该具备更加完善的心理素质。有报复心理的人,神经经常处于亢奋状态,易误解别人,怀有戒备和防范心理,很难与人相处,所以这些人必须学会谅解及心理换位思考,增强自控能力,以遏制报复情绪的产生。同时,社会也应具备一种机制,让人们的愤怒、烦恼等不良情绪得到健康的疏导与发泄,这样才能化解矛盾和冲突。所以,建立和健全心理干预机制,开展心理咨询、疏导、干预、矫治,十分必要。对比较严重的人格障碍患者,应有专人陪护,定期看心理医生,进行必要的治疗。

(责任编辑:谭静宇)

39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。

39健康网

39健康网 即将发放!湖北消费券来了,分3轮9批次

即将发放!湖北消费券来了,分3轮9批次 喀什机场大量航班取消,部分航班已返航,警方提醒:戴好口罩

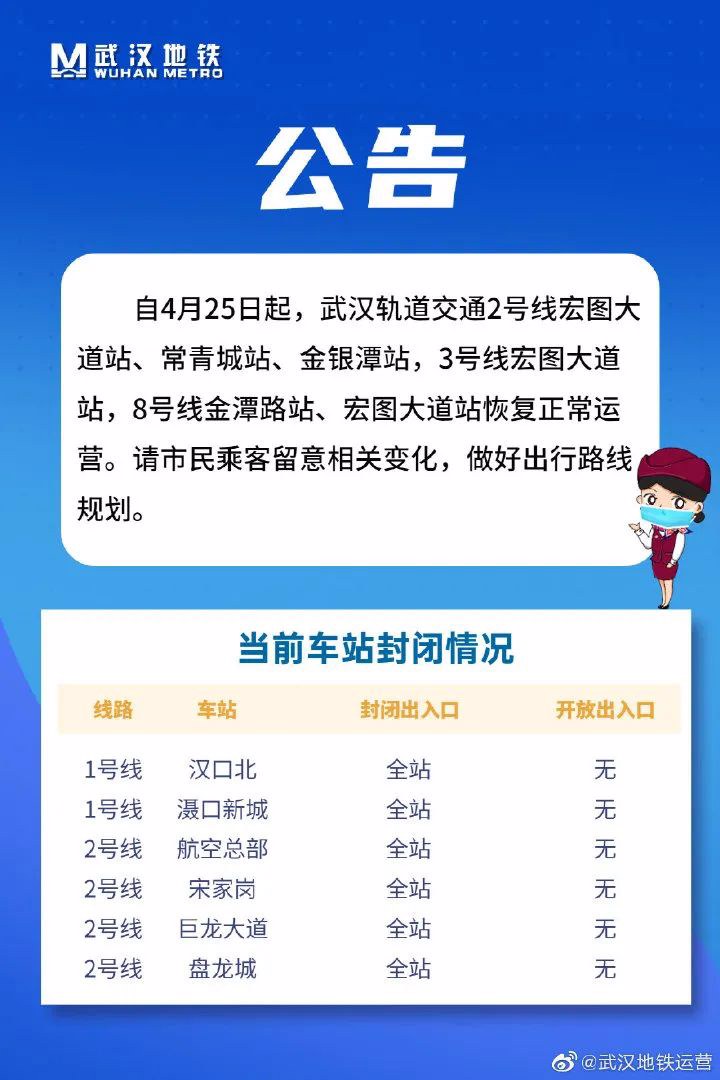

喀什机场大量航班取消,部分航班已返航,警方提醒:戴好口罩 武汉地铁这些车站恢复开放!

武汉地铁这些车站恢复开放! 新疆新增无症状感染者61例

新疆新增无症状感染者61例 国家药监局新闻中心携手腾讯医典 打造“药安全”公益科普视频平台

国家药监局新闻中心携手腾讯医典 打造“药安全”公益科普视频平台 创新“疫后”消费扶贫模式 广药王老吉将发放2亿扶贫消费券

创新“疫后”消费扶贫模式 广药王老吉将发放2亿扶贫消费券 小伙耳朵半夜爬进蟑螂钻心疼痛,耳朵有异物应该怎么做?

小伙耳朵半夜爬进蟑螂钻心疼痛,耳朵有异物应该怎么做? 武汉中心医院染新冠医生胡卫锋抢救无效离世,病情曾一度好转

武汉中心医院染新冠医生胡卫锋抢救无效离世,病情曾一度好转 冷暴力和家暴哪个更可怕?有些时候冷暴力比家暴更恐怖

冷暴力和家暴哪个更可怕?有些时候冷暴力比家暴更恐怖 Psst!聊八卦还有这好处!

Psst!聊八卦还有这好处! 为什么!我!又走神了!

为什么!我!又走神了! 大脑爱“吃瓜”:记啥啥不行,八卦第一名

大脑爱“吃瓜”:记啥啥不行,八卦第一名